品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F

市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分

大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

相続における署名と記名、押印と捺印、実印と認印

契印と割印、それぞれの違いと相続手続きについて

相続手続きを進めていく上で、書類に印鑑を押したり、名前を書いたりすることがとてもたくさんあります。

しかし、単に印鑑を押すだけの行為にも、押印、捺印、契印、割印など、様々な呼び名があります。

ここでは、それぞれどのような違いがあるのかを詳しくご説明いたします。

そもそもなぜ、印鑑を押すの?

日本では、本人の意思を表すための手段として印鑑を使いますが、これは世界でも珍しい文化で、ほとんどの国ではサインを用います。

日本で色々な書類に印鑑を使用するのは実は明確な法律上の根拠があるのです。

押印があれば、真正な書面と推定されるから

民事訴訟法という法律があります。これは、私人間で法律的な争いが発生し民事訴訟に発展した時に、その訴訟をどのように進めていくかを定めた法律です。

民事訴訟法第228条4項には次のような定めがあります。

”私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。”

簡単に言うと、本人の署名や印鑑が押してあれば、ひとまずその文章はホンモノということにしましょう、という意味です。

印鑑登録の制度があるから

上記の条文からすれば署名でも大丈夫ということになりますが、その場合署名が本人のものかどうかを判断するのはなかなか大変です(海外ではサイン証明という制度がありますが)。

これに対して印鑑の場合は市区町村への届出をすることによってその印影を公的に登録することが出来ます。

登録した印影については「印鑑証明書」を発行することが出来るので、第三者に対しても、本人の印鑑であることを公的に証明することができるのです。

署名と記名の違い

署名とは、本人が自筆で自分の名前を記入することです。

いわゆる「サイン」です。

記名とは、単に本人の名前を記載するだけのことで、ワープロ書き、名前のハンコ、他人の代筆したものなどでも、名前が書いてあれば記名となります。

署名が必要なのか、記名で良いのかは手続きによって異なります。

例えば自筆証書遺言や公正証書遺言を作成する場合は、記名でなく本人の署名が必要です。

また、明確な法律の根拠はありませんが銀行の相続手続きで提出する銀行所定の相続手続き用紙も、相続人の署名がなければ受付けてくれないことがほとんどです。

押印と捺印の違い

法律上の明確な区別はありませんが、印鑑を押すこと全般を「押印」と呼び、署名した箇所にさらに押印することを「捺印」と呼びます、

実際にこの区別が重要になってくるようなケースはあまり考られませんので、あまり違いを気にする必用はないと思われます。

実印と認印の違い

実印という呼び方自体は法律で定められた正式なものではありませんが、一般的には市区町村に登録している印影のことを指します。

住民票管轄の市区町村の役所で印鑑登録をすることで、その登録した印影に関する印鑑証明書の発行が可能になります。

その印影が本人の実印であるかどうかを証明する為に、押印した書類と印鑑証明書をセットにしておくという手法が一般的に行われています。

これに対して認印とは、登録していない印鑑全てを指します。

どれだけ立派なものでも登録していなければ認印になりますので、100円で買ったものも、数万円するものも、登録していなければ認印です。

遺産分割協議書は実印が原則

契印と割印の違い

割印と契印はよく混同されがちな言葉です。

《割印とは》

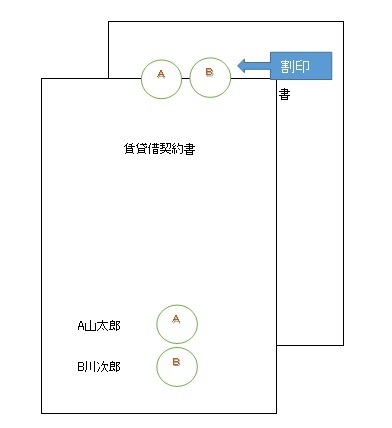

割印とは、2通以上の書類に関連付けをするための押印です。

例えば、家を借りる時の賃貸借契約書などは、借りる人と大家さんの分として2枚同じものを作成して、双方がそれぞれ1枚ずつ保管する、といった方法をすることが多いですが、この2枚の契約書が同じものであることを表すために2枚にまたがって契約書と同じ押印を施すのが割印です。

《 割印の例 》

《契印とは》

これに対して契印とは、1通の書類であっても、記載内容が多いなどの理由から何枚もの紙面を使って作成する場合に、それらがひとつなぎの書類であることを示すための押印です。

契印の方法は色々ありますが、例えば複数枚のページをホチキス止めし、その後ページを開いたときに中心にあるつなぎ目に押印をする方法です。

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

アクセス

住所

〒141-0031

東京都品川区西五反田8-1-2

平森ビル4階

五反田駅

都営浅草線五反田駅 徒歩4分

JR線五反田駅 徒歩5分

池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。