相続放棄の順位について

民法では、相続人となるべき人について優先順位が定められています。

第一順位は直系卑属です。直系卑属とは簡単に言うと被相続人(亡くなった方)の子供、孫、ひ孫のことです。

第二順位は直系尊属、つまり親、祖父母で、第三順位は兄弟姉妹、甥、姪です。

基本的には、子供がいる場合はその人数に関わらず第二順位である親は一切相続する権利はありません。

同じく、子供や親がいる場合は、第三順位である兄弟姉妹などは相続できません。

| 相続人となるもの | ||

| 第一順位 | 直系卑属 (子・孫・ひ孫) | 配偶者 |

| 第二順位 | 直系尊属 (両親、祖父母、曾祖父母) | |

| 第三順位 | 兄弟姉妹、おい、めい

| |

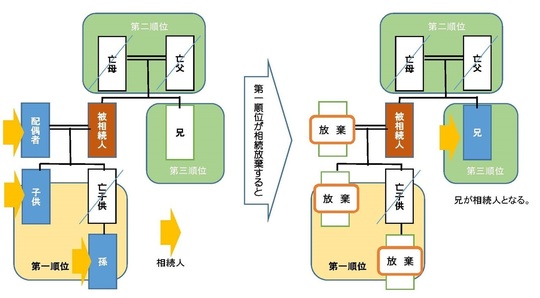

相続放棄をすると次順位者が相続人となる

例えば本来相続人であった子供が「全員」相続放棄をして第一順位の相続人がひとりもいなくなった場合は、その方たちは初めから相続人ではなかった扱いとなり、第二順位の人たちに相続する権利が移ることになります。

さらに第二順位の方が全員相続放棄をしたり、そもそも第二順位の方が全員亡くなっているような場合は、第三順位の方たちが相続をするということになります。

第一順位である子供が全員相続放棄したことで、第三順位である兄が相続人となった事例の図解

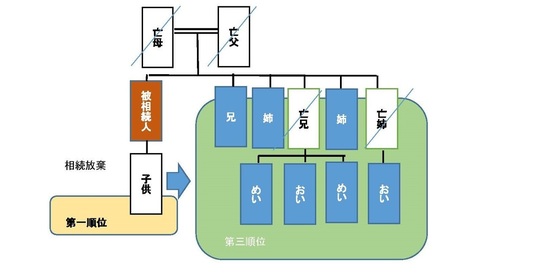

兄弟姉妹や、おい、めいがたくさんいると、とても大変

第一順位者や第二順位者が相続放棄をすると第三順位である兄弟姉妹、おい、めいが相続人となりますが、ご高齢の方ですと兄弟姉妹がたくさんいる方が多く、相続人の人数がとても増えてしまうケースがあります。

さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合はその子供(被相続人から見ておい、めい)に代襲相続されるため、さらに枝分かれしています。

相続放棄した先順位の方が、新たに相続人となった人全員にそのことを通知しなければいけない義務が明確にあるわけではありませんが、後々のトラブルを回避するために、次順位者となる方がどれだけの人数いるのか、という点は認識しておいたほうが良いと思います。

上の図のように、亡くなった方に兄弟姉妹、おい、めいがたくさんいる場合は

先順位者の相続放棄によって、相続人がたくさん増える可能性があります。

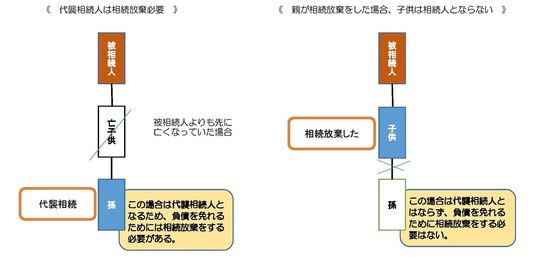

相続放棄をした人の子供は、相続人とはならない

相続開始時において、相続人となるべきだった人がすでに亡くなっている場合で、その方に子供がいた場合は、代襲相続と言ってその方の相続人としての立場はその子供に引き継がれます。

この場合は、もし負債を相続したくない場合、しっかり相続放棄の手続をする必要があります。

しかし、相続放棄をした場合は代襲相続のケースとは違い初めから相続人ではなかった扱いとなるため、その子供に代襲されることはありません。

従って相続放棄をした方の子供、被相続人から見ると孫やおい、めいにあたる方たちは改めて相続放棄をしなくとも大丈夫です。

次順位者は、先順位者と同時に相続放棄することはできない

先順位者が全員相続放棄をするのであれば、次順位者も同時に相続放棄手続きをしてしまえれば、スムーズなケースもありますが、残念ながらそれは出来ません。

先順位者が必要な手続き書類を家庭裁判所に提出したとしても、正式に受理され相続放棄が確定するのは早くとも数週間後になります。それまでは、次順位者は相続人とはなっていないため、相続放棄手続きを行うことは出来ません。

そのため、どうしても第一順位⇒受理⇒第二順位⇒受理⇒第三順位という順番で時間をかけて手続きを行う必要があります。

次順位者は、いつから3ヶ月間以内に相続放棄をすれば良いか

相続放棄をするには熟慮期間が定められており、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月間以内に申立をする必要があります。

次順位者の場合、先順位者の相続放棄手続きが完了する前であっても、被相続人が亡くなったことや次に自分が相続人となることをはっきりと認識していることも多いです。

そのため、相続開始を知ったとき、つまり起算点がいつなのかという問題点が生じます。

この点まずご安心いただきたいのは、起算点はどれだけ早くても、先順位者の相続放棄手続きが正式に受理されたとき(受理通知が到達したとき)以後であるということです。

先順位者が全員相続手続きを完了させるまでは次順位者の3ヶ月間の熟慮期間はスタートしませんので、先順位者の手続きが長引いている間に自分の3ヶ月経ってしまったという事態は起こりません。

またそもそも先順位者が相続放棄したこと自体まったく知らなかったような場合は、何十年たっても起算点は始まりませんので、あくまでそのことを知った時から3ヶ月であれば間に合います。

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓