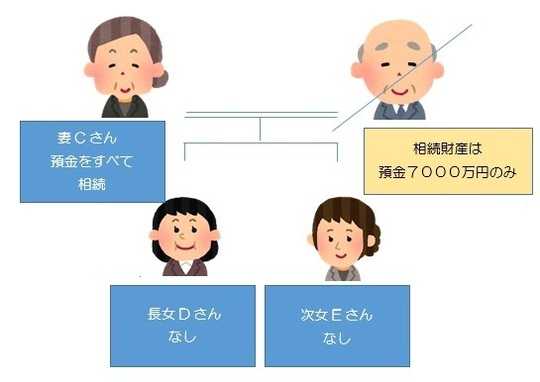

ケース③

預金7000万円

相続人3名 妻Cさん 長女Dさん 次女Eさん

妻Cさんが全ての預金を相続するケース

(1)基礎控除の計算

(2)課税される遺産総額の計算

相続財産の合計額から基礎控除額を引くと課税される遺産の総額が求めることができます。

今回のケースでの課税遺産総額は、

7,000万円 - 4,800万円 = 2,200万

と計算ができ、2,200万円が課税遺産総額となります。

(3)相続税の総額

つぎに(2)で計算した課税遺産総額をそれぞれ法定相続分のとおりに分けた場合のそれぞれの取得額を計算します。

本ケースの場合は、法定相続分は妻Cさんが1/2、長女Dさんが1/4、次女Eが1/4となります。

妻Cさんの取得分

2,200万(課税遺産総額) × 1/2(法定相続分) = 1,100万

長女Dさんの取得分

2,200万(課税遺産総額) × 1/4(法定相続分) = 550万

次女Eさんの取得分

2,200万(課税遺産総額) × 1/4(法定相続分) = 550万

と、今回のケースでは法定相続分に従って分けると妻Cさんは1,100万円、長女Dさんは550万円、次女Eさんは550万円がそれぞれの課税される取得額となります。

② 妻Cさんの相続税額

1,100万 × 15%(税率)-50万円(控除額) = 115万

長女Dさんの相続税額

550万 × 10%(税率) - 0円(控除額) = 55万

次女Eさんの相続税額

550万 × 10%(税率) - 0円(控除額) = 55万

③ 最後に②で計算したそれぞれの相続税額を合計すると相続税の総額がわかります。

115万 + 55万 + 55万 = 225万円

よって、基本的な相続税の総額は225万円と判明しました。

ここから、各相続人の取得額に応じてこの総額を振り分けて行くことになるのですが・・・・

実際の相続割合による各相続税額

(3)で計算した相続税の総額に実際に取得する割合を掛けると、各相続人が負担する相続税が計算できます。

妻Cさん 225万 × (7000万/7000万) = 225万円

長女Dさん 225万 × ( 0 /7000万) = 0円

次女Eさん 225万 × ( 0 /7000万) = 0円

ということで、基本的な考えとしては、すべての財産を取得する妻Cさんが、相続税の総額275万円をすべて支払うことになりそうですが・・・

ここで、活用できるのが相続税の配偶者控除です。

配偶者控除を利用して、Cさんの総増税は0円になる

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した分に限って1億6000万円まで課税遺産総額を控除できる、とても節税効果の大きい制度です。

今回妻Cさんが相続した遺産は7000万円なので、その全額に対してこの控除が利用できます。

結果として、妻Cさんが相続する遺産は0円とみなされ

225万円 × ( 0 /7000万) = 0円

上記の式のとおり、なんと相続税の支払いは0円、一切なくなる結果となりました。

結果

妻Cさんの相続税 0円

長女Dさんの相続税 0円

次女Eさんの相続税 0円

合計0円

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓