連続した相続を一度にまとめて登記する方法(中間省略)

《参考事例》祖父Aが亡くなった後、不動産の相続登記が未了のうちに父Bも亡くなってしまい、最終的にその子供Cが相続したケース。

この場合、AからBへの相続登記を行った後、再度BからCへの相続登記、という2段階で行った場合、申請手続きの手間や、登録免許税が2倍になってしまいます。

AからCに直接相続登記が出来れば節約が出来ますが、果たしてそのような申請は可能なのでしょうか。

相続が続けて起きた時の原則

亡くなった人の不動産について、名義変更の登記手続きをしないまま、続けて相続人が亡くなった場合、登記申請はそれぞれの相続についてしなければならないのが原則です。一度目の相続を省略して直接最後の相続人に名義変更の登記をすることはできません。法務局で登記申請をするときに支払う登録免許税も、その都度かかることになります。

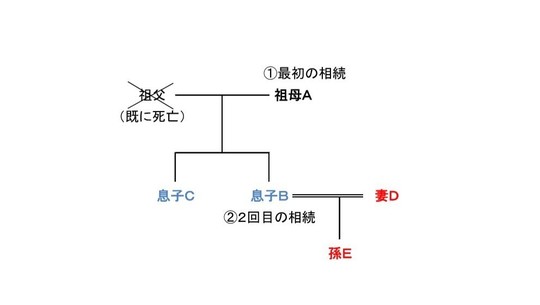

上のような場合、まず祖母から息子二人への名義変更の登記をし、次に息子①から妻子への登記申請をするのが原則です。

具体的には次のような内容の登記申請を行います。

《申請1》

登記の目的 所有権移転

登記原因 平成28年1月20日相続

相続人 (被相続人 祖母A)

持分2分の1 息子B

持分2分の1 息子C

登録免許税が節約できる「中間省略登記」の条件とは

しかし、この回の登記申請を1回で済ますことができる場合があります。それは「1回目の相続人がひとり」の場合です。最終の相続人は複数いても大丈夫です。登記申請を1度すればよいので、2回目の登録免許税を支払う必要がなくなり、お金の節約になります。

例えば上の例で息子Cがすでに亡くなっていて、祖母の相続人が息子Bひとりであったというような場合は、次のような登記申請書で1回で妻と孫の名義に変更をすることができます。

登記の目的 所有権移転

登記原因 平成28年1月20日息子B相続 令和2年3月6日相続

相続人 (被相続人 祖母A)

持分2分の1 妻D

持分2分の1 孫E

法定相続人が複数いても中間省略登記ができる場合

上の家系図の例のように1回目の法定相続人が複数(息子Bと息子C)いる場合でも、目的の不動産を相続するのがひとりとなる場合には、「中間相続登記」をすることができます。具体的には、次のような場合です。

《相続放棄で相続人がひとりになった》

共同相続人が相続放棄をしたことで、1回目の相続の相続人がひとりになった場合、登記申請は1回ですることができます。家系図の例でいうと、息子Cが祖母Aの相続放棄をした場合は、1回の申請で祖母Aから妻Dと孫Eへと直接不動産の名義変更をすることができます。

《遺言で相続人がひとりになった》

被相続人が遺言で目的の不動産の相続人をひとりに指定してしていた場合、1回目の相続人がひとりということになるので、登記申請は1回ですることができます。家系図の例でいうと、祖母Aが不動産を息子Bへ相続させる旨の遺言書を残して死亡し、その後息子Bが死亡した場合、1回の申請で祖母Aから妻Dと孫Eへの名義変更ができることになります。

《遺産分割協議で相続人がひとりになった》

1回目の相続について共同相続人の間で相続人のうちのひとりに目的の不動産を相続させる旨の合意がされた場合も、1回目の相続人がひとりであることになり、1回の申請で名義変更の登記を済ませることができます。家系図の例でいうと、祖母Aの共同相続人である息子Bと息子Cの間で息子Bが目的の不動産を相続する合意がされれば、その後息子Bが死亡した場合に、祖母Aから妻Dと孫Eへの名義変更が、1回の申請でできることになります。

遺産分割協議書を始めとした相続相談はおまかせください

市民の森司法書士事務所では、相続について何をすればいいかわからない、どこに頼んで良いかわからいないという方を対象に、相続相談、相続手続き全般のご依頼を承っております。

相続手続きは人によっては本当に複雑でわかりにくいものです。

お困りでしたら是非初回無料相談をご利用ください。

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓